寺、庙、观、庵到底有什么区别

从我们今天的日常来看,对“观”、“庵”理解是没什么问题的,这得益于明清小说的大量知识普及。“观”就是指道观,是道士生活,修行的场所。“庵”则是尼姑庵,是女性修行者的居住地。

而让人搞不大清楚的就是“寺”和“庙”的区别,毕竟一般统称“寺庙”,并没有人会仔细去区分。这也和千年以来民俗以及中国人的神仙观有关系。

在佛道思潮成型之前,我们的老祖宗敬的是“天、地、人”,天和地来自浩瀚自然,不必多言,而对人的敬意有“人皇”之说,但是在人皇崇拜之前,古人更崇拜的是自己的先人。虽然历经二千年的思想改革和新的桎梏(儒释道),我们对祖先的崇敬也一直没有被磨灭。就算是“爹亲娘亲不如d亲”的口号,在一个正常的,有思维的中国人心中,孰轻孰重其实毋庸多言。

先祖崇拜在具体行为上的体现就是建庙纪念。“庙”其实是祭祀的地方。一个家族祭祀祖先的地方,叫祠堂,也叫家庙。还有龙王庙、土地庙、等等。纪念古圣先贤的地方也称为庙,比如孔庙、屈原庙、关帝庙、武侯庙、岳庙等。明清两代皇帝祭祀祖先的家庙,叫做太庙。

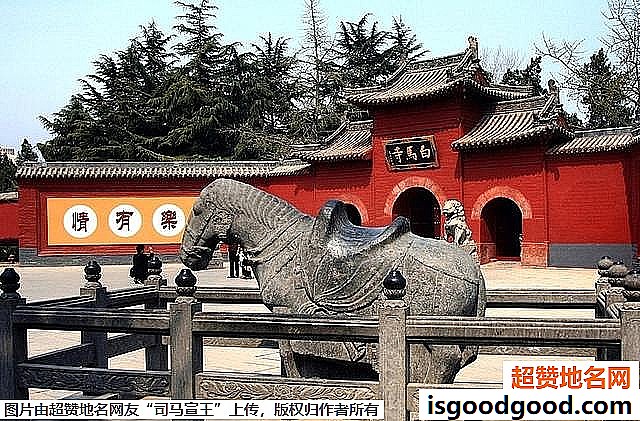

而“寺”在秦汉之时是官方机构所在地,原意是指人在一个地方里工作生息。所以我们经常听说“大理寺”、“鸿胪寺”,实际上就是如今“xx办”,“xx局”的意思。东汉永平年间,汉明帝刘庄做了一个梦,梦见神人西来。三年后,佛教西来,刘庄就特地为他们建立了传道和研习的场所,因为出于官办的性质,就借驮经书的白马,命名为“白马寺”,成为佛教在中原的发源之地。后来官署衙门的称呼不再用“寺”,佛教修行传道场所就统称为“寺”,以标榜自己的官办性质。佛教迅速昌盛流传,“寺”就用来专指外来宗教讲经的场所。

所以,“寺”和“庙”原本关系不大。一种源于印度佛教,另外一种是中国正儿八经的祖先崇拜。随着佛教的逐渐深入民心,道教迅速发展出系统对抗,而祖先崇拜因为没有系统结构,没有理论基础(原始多神论大多被佛、道二教收编),慢慢被边缘化。但是这种属于血脉中的基因是常存在国人心中的,即使到了今天,孝道、祭祖虽然附着于佛道神鬼理论,同时也超然于二者之上,成为了不可更改的民俗风气。

但是在祭祀、悼念这些仪式上,老百姓虽然有心,却无法和佛道二教专业的神职人员相比。所以除了皇家太庙“祭天祭祖”那些原本完善的仪式套路之外,民间的祭奠活动,只要上了一定规模,不是道教的“道场”,就是佛教的“法会”。对去世者美好的往生愿望也促使了佛道二教轮回和地府理论的成熟,相对于道教的地狱和阎王判官,佛教的轮回和跳出轮回的观念听起来更加美好,因此寺中的和尚顺势开启了度往生者升天的心理业务以及寄放尸骨、焚化等当时还没有官办的殡葬业务。

也就是说,“寺”和“庙”合并成“寺庙”,第一来自老百姓对烧香拜佛和给祖宗上香概念的混淆,另外一个原因就是来源于殡葬业的流水线作业。

和尚和道士,不但干了殡葬业,顺带着还让祖先的灵魂升天或转生——反正是安息了。

人类从物质生活分离出来的精神生活反过来简化了人类在处理自身残余物质的过程,并让生者得到了心理安慰(于逝者而言,并无意义)。

用今天的经济学来看,这就是个巨大产业的合并。

在新社会,殡葬业已经单独出来,成为一项经济指标。但是如果朋友们去过火葬场的话,肯定会看到周边,甚至场子里面都有佛道礼仪(甚至基督教)服务的提供。

目的同样是为了简化程序,获得心安。后人只要付出金钱即可解决。

当然,这个就不能叫“寺庙”了。所以,如今“寺庙”的业务范畴也被归正为佛教修行人居住的地方。不过有很多又掺杂了旅游业,甚至武术行业,这就一言难尽了。

但是“寺庙”用来指和尚的修行场所,这个指代在民间已经约定俗成了。

“寺”是和尚庙,“庙”是祖宗祠,“观”是道士居,“庵”是尼姑庵。

大概就是这么回事。